Column

|

�ʐ^��J�����ɂ��Ċ��������Ƃ�Ԃ��Ă��܂��B |

|

���쒹�̋~�o�@2019.1.5 |

|

�����O�̂��ƂɂȂ邪�A�厖�Ȃ��ƂȂ̂ŏ������߂Ă����B��N�̃S�[���f���E�B�[�N�̂��ƁA�����̗l�ɃJ������S���Ŕ�ʑ̒T���Ƀt�B�[���h��p�j���Ă����B�c�A���O�̐��c�̕Ћ��ɔ����傫�Ȓ����������B������Ɨl�q�����������̂ŋߊ���Ă݂�ƁA��������Ĕ�Ԃ��Ƃ��o�����������܂��Ă����B�߂����Ɏ��ߋ����Ō��邱�Ƃ͂Ȃ����A���Ȃ�傫�Ȓ��ŁA�_�C�T�M�炵���B�Е��̉H����܂��ĉH�������Ƃ��ł��Ȃ����A�����Č��C�ȗl�q�A������ƈ��S�����B���̕��A�s�������ōU�����ꂻ���ŁA�߂Â����Ƃ�����B �ǂ��������̂��Ǝv�Ă��Ă�����A��͂蓯�l�ɂ��̒���S�z�����ߏ��̕����A���Ɏs�����ɘA����������Ƃ̂��ƁB�������A�s�����͘A�x���ŁA�x���̕����A�����Ă��ꂽ���A�S���̕����x�݂őΉ����ł��Ȃ��Ƃ̂��ƁB3���Ԃ̋x�݂ɓ����āA�Ή��\�Ȃ̂͋x�ݖ����A���̉�����������͖����������т��邾�낤���A��X�Ƃ������X���߂������ƂƂȂ����B �x�ݖ����̕����A�����͘A�x�^�����Ȃ̂ŁA����������_�C�T�M�ɉ�ɍs�����B�Ȃ�ƁA���C�ɐ����Ă����ł͂Ȃ����A�쐶�̐����͂͂������B���傤�Nj߂��ɐ��c�̔r���H������A���̗���̒��ɐg����߂ĊO�G�̍U��������A�������������a�Ƃ��đ̗͂��ێ��ł��Ă����悤���B����ɁA�s�����̒S���̕����삯���ĉ�����A�ߊl���̊J�n�ƂȂ����B���ꂽ���̂ŁA�����̊i���̖��ɖ����ߊl����A���Â̂��߂ɒ�g�̓����a�@�ɔ������ꂽ�B�i�ʐ^�́A���F�r���H�ɐ��ރ_�C�T�M�A�E�F�ߊl����ăQ�[�W�ɓ������_�C�T�M�j ���̂悤�ȏɑ��������ۂ̑Ή��́A�s�����̑����ɘA�����邱�ƁA����ɑf�l������o���Ȃ����ƁB�쒹�̐����E�����ꍇ�Ȃǂ����l�̑Ή��ƂȂ�B�������Ή���S���������B |

|

�����̕ω��@2016.7.26 |

|

�c�}�O���q���E�����Ƃ�����������B�ŋ߂͊֓��ł����ʂɌ����邪�A�ȑO�i�Ƃ����Ă�10�N��20�N�O�̂��Ɓj�͓��{�ł�����ɂ����������Ă��Ȃ������B���ꂪ�n�����g���ɂ���Đ����n��k�ɍL���Ă����Ƃ������Ƃ炵���B�i�K�T�L�A�Q�n�͍����A�Q�n�`���E�ł��̒��Ԃ̒��ł͒������K�����Ȃ���ނ����A���̒������O�̂��Ƃ�����n�̒��ŁA�c�}�O���q���E�������l�ɈȑO�͊֓��ɂ͂��Ȃ������炵���B�Ԃ��Ԃ��D���Ȓ��ŁA�H�ɂȂ�Ɣފ݉ԂɌQ����̂Ō����₷���B ���Ƃ����z�^�����l���̃o�����[�^�ɂȂ��Ă���Ƃ����~�h���V�W�~�B�n���m�L�т�6���̌㔼�ɗ[�����Ă���p����N�݂��āA�ߏ����̂Ă����̂ł͂Ȃ��Ǝv���Ă����B���ꂪ�͐�H���ɂėт̈ꕔ����|����Ă��܂��A�ǂ����ȂƎv���Ă�����Ă̒�A���N�̓~�h���V�W�~���ώ@���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���Ƃ��c�O�Ȏ��悾�B �n�����ω��Ȃ�Ă�����Ƒ傰���Ȃ��Ƃ��Ǝv���Ă�����A����Ȑg�߂ȂƂ���ɕω�������Ă��ċ����Ă���B�ނ�̐����ɂ��Ē�_�ϑ�����ƐF�X�����肻���ŁA�g�߂Ȋ��ɖڂ������Ă��������Ǝv���B |

|

������ׂ��~���[���X�@2015.12.6 |

|

�I�����p�X�̃~���[���X�@�Ƃ̕t�������́A���s�p�ɍw������E-PL1���炾�B�ŋ߂́AE-M5���o�R����E-M1�����C���@��ɂȂ��Ă���B �C�ɓ����Ă���̂́AJPE�f�̐F���A����Ƌ��͂Ȏ�u����A�ŋ߂͂��̋@�\�ɂ���Ė�Ԃ̎B�e�������Ă͎O�r�̏o�Ԃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B 11���ɂd-�l1�̃t�@�[���E�F�A���o�[�W�����A�b�v���ꂽ�B�������ƂɁA�d�q�V���b�^�[���S���őΉ��ƂȂ�A�����E���U���B�e���\�ɂȂ����B�������A���܂ł̃��J�V���b�^�|�̕b��10�R�}����P�P�R�}�̘A�ʂɌ��サ�Ă���B���ӂ��Ȃ��ƁA�����Ȃ̂ŘA�ʒ��ɉ����B��Ă��邩�������炸�A�摜�̎R��z�����ƂɂȂ�B �œ_�������ł��炷�[�x�u���P�b�g�Ȃ���̂��Ή��ɂȂ������A������͑Ή������Y�����肳��Ă���A�c�O�Ȃ��瓖���͎莝�����Ȃ��̂Ŗ��������Ă��Ȃ��B���Ȃǂ̃}�N���B�e�ł̓s���g�̍����͈͂������A�ڂ����̗������N���A�Ɏʂ��̂ɋ�J���Ă���̂ŁA�d��@�\�Ǝv���B �~���[���X�͂d�u�e�t�@�C���_�[�̌������ɕs�����L�������A�ŋ߂͑�^�ō���f�̂��̂��o�Ă��āA�n�u�e�ɑ��đ��F�Ȃ��B�d�u�e�͎B�e�摜�����̂܂܌��邽�߁A�I�o��s���g�̏�Ԃ��m�F���Ȃ���B�e�ł���̂ŁA���s������I�Ɍ��������B �~���[���X�̋}���Ȑi���ɋ����A�X�Ȃ�\�����y���݂��B |

|

��PENTAX�@2013.5.4 |

|

�����O�ɂȂ邪�ʐ^�W�h�����̕������h��q�������B ���ꂪ�J�X�^���C���[�W�̐ݒ��ʁA�ʓx�A�Z�W�A�F���A�R���g���X�g�A�V���[�v�l�X���ύX�ł���B���ʔZ�x�͘I�o��Őݒ肷�邪�A�Z�W���f�t�H���g�Őݒ�ł���̂��������B���o�[�T���t�B�������[�h�͉��̂��V���[�v�l�X�̕ύX�̂݁A������͕��i���[�h�Ŋe��ݒ�����������D�݂̌��ʂɋߕt���邱�Ƃ��o�������B |

|

�����S�i�y�匝�@���j����@2012.1.6 |

|

�����ƍl���������鋐���̌��t�ł��B �u�F�ƌ`���o���������A�ʐ^���B�邱�Ƃł͂Ȃ��B��Ŋm���߁A�S�ɍ���ŏ��߂āA�h�B�����h�Ƃ�����B�v �u�䂩�����̂Ɏ䂩���܂܃W�[�ƒ��߂�B�]�v�Ȃ��Ƃ��l�����ɂ������ɃW�[�Ɖ�����܂ő���������ƌ���B����Ό���قNj�̓I�ɂ��̎䂩�����̂������Ă���B�悭����Ƃ������Ƃ͑Ώۂ̍ו��܂Ō�����A�厖�ȃ��m�����������ɑ�����Ƃ������ƂȂ̂ł���B |

|

���h�J���Ɨ����L���i�����{��k�Ёj�@2011.3.20 |

|

���R�̋��قƐl�Ԃ̖��͂���m�炳�ꂽ�o�����A�L���𔖂ꂳ���Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B |

|

���،��a�l�ʐ^�W�@����ƕ��̋G�ߣ�@2006.8.26 |

|

���̎ʐ^�W�͎��̎ʐ^�B�e�̃o�C�u���̂ЂƂɂ��Ă�����̂ł��B���̎ʐ^�W�̍�i�͑S�ĂR�T�����J�����ŎB�e����Ă���A�ǂ̂悤�ȃ����Y���g���Ă��邩�ׂĂ݂܂����B���Ƀ}�N���ƃ��t�����p����Ă���A�Ɠ��̖،����[���h�������o���Ă��܂��B�ނƓ��������Y���g�����Ƃ��Ă��ނƓ����ʐ^���B���Ƃ͌���܂��A�����Y�����ł͓��l�Ȕ�ʑ̂ɒ��킷��͓̂���ł��傤����A�ނ̂悤�Ȏʐ^���B�肽���Ȃ�Γ��l�ȃ����Y�����L���邱�Ƃ���n�߂�K�v������ł��傤�B���̃����Y�V�X�e���A�l�C�`���[�w���̕��͕K���ł��B�i1985�N���s�A���{�J�����Ёj �P�œ_�F21/2, 24/1.4, 28/2.8,

50/1.4, 80/1.8, 100/2.8, 200/2.8 |

|

��F-1�p���x������Y�@2004.10.16 |

|

����֓d�r�@2004.7.22 |

|

��F-1�̓d�r��H-D�^����d�r�ł����A���łɓ���s�\�ł��B��ւƂ��āA���̃A���J���d�rVarta V625u�i�d��1.5V)��A�֓��J��������MR-9�A�_�v�^�[�{�_����d�rSR43�i�d��1.55V->1.35V�ϊ��j���g���Ă��܂��B�����ŁA���҂ǂ��炪�������̊m�F�e�X�g�����Ă݂܂����B���Ȃ݂Ɏg�p�����d�r�͂قڐV�i��Ԃł��B �������@�F�~�m���^�X�|�b�g���[�^�[�̑���l�ɑ��āAEV13�iASA40��F8�A1/125�b�|�u�����̎P�j�̏�������ASA���x�ɂă��[�^�w�������킹���ށB����EV5�iASA40��F2.8�A1/4�b�|�����ǖʁj�̏ꏊ�𑪒肵�Đ��x���m�F����B �������ʁF�e�@��Ɠd�r�̑g�ݍ��킹�AEV5�������ł̑���l�A�i�@�j���͌덷 �d�r�ɂ���āA�@��ɂ���āAEV�l�ɑ��銴�x���قȂ��Ă���̂�������܂��B�̍��ɂ�茋�ʂ��قȂ�Ǝv���܂��̂ŁA��T�ɂ�����L�݂̂̂���̂͊댯�ł����A����varta�����������g����̂ł͂Ɗ����܂����BVarta��100�~���Ŕ�����̂ɑ���MR-9�A�_�v�^�[��2500�~�ȏサ�܂��B�`�����X������Ό�ł��������f�[�^������Ă݂悤�Ǝv���܂��B����ɂ��Ă�newF-1�͐��x�����肵�Ă��Ď��ɗ���b�オ����܂��B�i�Ƃ�����ŁA����F-1�͎茳�ɂ���܂���B�j |

|

���t�H�[�}�b�g�l�@2004.1.25 |

|

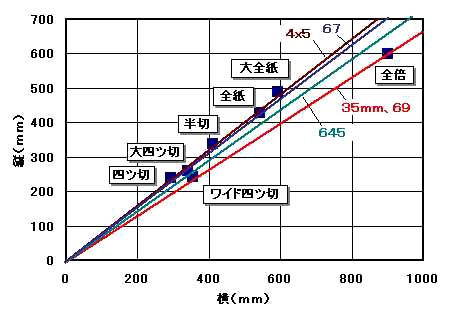

�E�ǂ����ăJ�����t�H�[�}�b�g�̏c����͂���ȂɐF�X����낤�A�t�H�[�}�b�g�̈قȂ�T�C�Y�̃J�����p���Ă���Ƃ����v���Ă��܂��܂��B�ŋߋC�ɂȂ��Ă���̂́A��掆�̏c����Ƃ̃}�b�`���O�ŁA�c���䂪�قȂ�ƃt�B�����^��掆�ǂ���̃T�C�Y�ɍ��킹�Ă����ʂ��o�Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B ��掆�̃T�C�Y�ƃt�B�����c������O���t�ɂ��Ă݂�ƁA�w�ǂ̈�掆�̏c���T�C�Y�͂S���T�t�H�[�}�b�g�ɍ��킹�č���Ă���̂�������܂��B��掆�̑傫���ʂȂ��g���ɂ͂S���T�₻�̏c����ɋ߂��U�V�t�H�[�}�b�g���g���̂��L���ł��B�ꕔ��O�I�Ƀ��C�h�S�c�ƑS�{�݂̂͂R�T�����t�H�[�}�b�g�̏c����ɍ����Ă��܂��B�������A���C�h�S�c�ƑS�{�̊Ԃ������Ă��܂��̂ŕ�Ԃ���T�C�Y���L���Ă������悤�Ɏv���܂��B

�R�T�����t�B�����͏c���䂪�傫���A�p�m���}�I�ȗv�f�������Ă���̂ŃC���p���N�g�̗L��ʐ^���B��܂����A�S���T��U�V�����ƂȂ����ʐ^�ɂȂ��Ă��܂����R�����̏c����ɗL��悤�ł��B�U�S�T�͂R�T�����ƂS���T�̒��ԂŒ��r���[�Ȋ��������܂��B�������A���i�悭�ڂɂ��ē���݂̂���A�n��AB�n��̗p���̏c����͖�P�D�S�A�p�\�R���̃��j�^�[�͖�P�D�R�ł�����A�U�S�T�̃t�H�[�}�b�g�͂����ɋ߂��킯�ł��B�ǂ̔䗦�����������͈�T�Ɍ����܂��A����ꂽ�T�C�Y�͈�a�����Ȃ�����Ղ��Ƃ��l�����܂��B ����ɂ��Ă��A��掆�̏c����͍����I�Ƃ͌����܂���BA�Ƃ�B�n��̈�掆������A�傫�ȃT�C�Y���w�����Ă����A����A�܂��͓��菬���ȃT�C�Y�́A�����A�܂����̔����ɃJ�b�g����Ηǂ��킯�ł��B�����ŏĂ��������ꂽ���͂��֗̕������ǂ�������Ǝv���܂��B��掆�̃T�C�Y�͂��̂܂ܕς��Ȃ��̂ł��傤���B |

|

���f�W�J���l�@2003.5.25 |

|

�E�f�W�J���i���Âōw�������I�����p�XUltraZoomC-700�A200����f�j���g���o���Ă܂�2�������x�ł����A�䂪�Ƃ̃X�i�b�v�ʐ^�͂�������f�W�J���{�C���N�W�F�b�g�v�����^�ł�L������ɂȂ��Ă��܂��܂����B�B�e���͂Ђ����瑽���̃J�b�g���A�����Ĉ�����ɂ͂��̒����猵�I���ĂƂ������Ƃ��s���Ă��܂��̂ŁA�R�X�g�͋≖�ʐ^���������オ���Ă���Ǝv���܂��B�P�Q�WM�̃������[�����Ă����ƂQ�W�O�����x�B���悤�ŁA�t�B�����ł͍l�����Ȃ������悤�Ƀo�V���o�V�����ʂ��Ă���܂��B�C���N�W�F�b�g�v�����^�͍�N1���~��ōw�������G�v�\����PM-840C�ł����A��ʋ@��Ɣ�r���Ă����F�̂Ȃ����h�Ȏʐ^�掿�Ŗ������Ă��܂��B ���āA�ŋ߃f�W�^����Ⴊ���y���Ă܂���܂������A�≖�ɂƂ��ĕς�����̂ł��傤���A����������Ƃ���ł��B�U�O�O����f����R�T�������Ɠ����̉掿��������Ƃ������Ă���܂��̂ŁA���̎��͂������l�@���Ă݂܂����B ���ɋC�ɂȂ�̂�CCD�̉𑜓x�ł����A��f����CCD�T�C�Y�ɂ���Čv�Z�ł��܂��B ���Ȃ݂ɂǂ̒��x�̑傫���Ɉ�����\���Ƃ������Ƃł����A�J�������[�J�[�̂g�o���ɂ��܂��ƃv�����g�T�C�Y�Ɖ�f���̖ڈ��͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B �����Ƃ��Ă͈��f�W�J���̐i�������ڂ��ɂ߂A���ʂ͋≖���g�������Ă������Ǝv���Ă��܂��B�����A���f�W�J���̎g�p�����R�����̃l�^�ɏo���邱�Ƃ��āB |

|

���ʐ^�Ƃg�o |

|

�E�F����͎����̎ʐ^���ǂ̂悤�ɔ��\���Ă��܂����B�R���e�X�g�ɉ��傷�����������ł��傤�A����W�ɉ��債����A���邢�͎����ɗ]�T������ΌW���J�����肷�����������ł��傤�ˁB���̃��C���̔��\�̏�͂��̂g�o�ł��B�ł�����A�ǂ���i���o������Ȃ�ׂ������A�b�v���ĊF����Ɍ��Ă���������l�ɐS�|���Ă��܂��B �����ŁA�L���Ȏʐ^�G���̃R���e�X�g�̉���K��ׂĂ݂܂����B ������������́A�l�̂g�o�ւ̔��\�́h�����\�h�ɂ͊Y�����Ȃ��悤�ɉ��߂���܂��B���ɂ���R�̃R���e�X�g���J�Â���Ă��܂����A�����悤�ȉ��߂�����Ă���悤�ł��B�܂��͈��S���Ă��̂g�o�ւ́h���\�h�𑱂���ꂻ���ł��B |

|

�����m�N�� |

|

�E�ԊO�ʐ^�͊y�����A��x�o������ƃn�}���܂��B������������͐��������������B �܂��t�B�����ł����R�j�J����ԊO�p�̃t�B�������o�Ă��܂��i���̃��[�J��������܂��j�B���ł��G�ߌ���ŏt�ɐ��Y����ƕ��������Ƃ�����܂����A������ł���ɓ���悤�ł��B�Q�S���B��Œʏ�̃��m�N���l�K�t�B�����Ɠ������炢�̒l�i�������ƋL�����Ă��܂��B |

|

�������v�����g |

|

�E�W����p�Ƀ|�W����_�C���N�g�v�����g���Ă��܂����A�����̈Ӑ}�����ʂ�Ɏd�グ�Ă��炤�͓̂�����̂ł��B |